В основании различных, рассмотренных выше теорий внимания (ранней и поздней селекции, гибкой и множественной селекции, умственного усилия, единых и составных ресурсов), лежит представление о пределе способности центральной переработки информации. Природу и место этого ограничения обсуждали в течение нескольких десятилетии и продолжают обсуждать до сих пор. Однако, еще в начале 70-х годов, казалось бы. бесспорный тезис об ограниченных возможностях системы переработки информации был поставлен под сомнение. Наиболее радикальную позицию в этом вопросе занял американский психолог Ульрик Найссер. Развитие взглядов У. Найссера па природу внимания прошло два качественно различных этапа. В вводной части данной главы мы остановимся на содержании и выводах ранних исследований автора, а изложению более поздних работ посвятим специальный раздел. На раннем этапе У.Найссер формулирует и разрабатывает основные положения конструктивной теории внимания. В монографии “Когнитивная психология”, которая вышла в свет в 1967г. и сразу получила широкое признание, У.Найссер выступил с критикой известных вариантов моделей ранней и поздней селекции (Neisser, 1967). Сохранив представление о селективной функции внимания, он отрицает существование специальных процессов и механизмов отбора информации. Отправной пункт своего подхода к изучению познавательных процессов вообще и внимания в частности У.Найссер нашел в работах Ф.Бартлетта (Bartlett, 1932; 1958). Свою позицию автор формулирует следующим образом:Центральное утверждение заключается в том, что видение, слушание и запоминание – все это является актами построения (construction), использующими стимульную информацию в той или иной степени в зависимости от обстоятельств. Эти процессы построения занимают, предположительно, две стадии, одна из которых – первая – быстрая, грубая, целостная и параллельная, а другая – вторая – преднамеренная, внимательная, детальная и последовательная (Neisser. 1967. С. 10).Отсюда видно, что У.Найссер пока еще придерживается идеи двух последовательных стадий переработки информации и дает им характеристику, сходную с той, которая была, например, у Д.Бродбента.

Процессы первой, предвнимательной стадии распространяются на всю стимуляцию, поступающую на органы чувств. Они происходят автоматически, параллельно и независимо от текущей деятельности, целей и намерений субъекта. Переработку информации на этой стадии У.Найссер характеризует как простую, но вполне достаточную для управления многими видами привычного поведения. По отношению к последующей стадии детальной переработки предвнимательные процессы выполняют две группы функций и, соответственно, делятся на два основных класса (см. также Найссер, 1976). Процессы первого класса сегментируют стимульный вход на ряд единиц, объем которых зависит от характера материала, навыков и умений субъекта. У.Найссер отмечает, что отчасти эти операции соответствуют работе перцептивных сил, о которых говорили гештальтпсихологи и, в качестве примера, приводит известный феномен разделения поля восприятия на фигуру и фон. Когнитивные единицы, полученные на выходе структур предвнимательной переработки, сохраняются в течение непродолжительного времени в системах сенсорной (иконической или эхоической) памяти и служат потенциальными объектами внимания, а точнее, возможным материалом последующей переработки. Предвнимательные операции второго класса У.Найссер называет процессами бдительности. Их функция заключается в обнаружении жизненно значимых стимулов (напр., интенсивных, движущихся и внезапных). Также, как и в отношении процессов первого класса, утверждается, что далеко не все такие процессы осуществляются при помощи врожденных механизмов. Некоторые из них, например, процесс восприятия собственного имени, обусловлены опытом и научением. Продукты процессов этого класса прерывают текущую деятельность субъекта, переключают его внимание на себя и как бы требуют неотложной и более глубокой переработки того события, о котором они сигнализируют и несут первичную, сырую информацию.

Специальное исследование процессов бдительности У.Найссер провел при помощи разработанной им методики селективного чтения (Найссер, 1976). Автора интересовал, прежде всего, вопрос управления процессами бдительности. Испытуемые читали вслух фрагменты юмористических рассказов, отпечатанные красным шрифтом. Между строк этого текста располагались последовательности случайно отобранных слов, отпечатанные черным шрифтом. Испытуемых просили игнорировать черные слова и при любых условиях не снижать своей обычной скорости чтения текста. В строках черного шрифта иногда встречалось имя испытуемого и часто повторялось одно и то же слово. В середине опыта часть испытуемых предупреждали, что позже им зададут несколько вопросов по содержанию нерелевантного (черного) материала.

Результаты эксперимента подтвердили данные ранних исследований, проведенных по аналогичной методике дихотического прослушивания. Испытуемые не предупрежденной группы ничего не могли сообщить о словах черного списка, практически никогда не замечали многократно предъявленное слово, но нередко замечали свое имя. Иная картина результатов получилась в группе предупрежденных испытуемых. Опрос относительно слов черного списка и специальное тестирование сохранения нерелевантного материала показали, что эти испытуемые, не снижая скорости чтения, замечали свое имя и повторяющееся слово гораздо чаще, чем испытуемые не предупрежденной группы. Этот факт говорил не только о том, что испытуемые не отфильтровывают нерелевантную информацию полностью, но и о том, что при условии постановки специальной задачи, они могут, без ущерба для основной деятельности, как-то настроиться на выделение значимых событий нерелевантного канала.

Продукты предвнимательных процессов могут пройти на стадию последующей переработки, названную стадией фокального внимания. Различение диффузного и фокального внимания У.Найссер берет из психоаналитической литературы, отвергая лежащую в его основе метафору психической энергии. Он пишет:…внимание не является таинственной концентрацией психической энергии, это просто распределение анализирующих механизмов на ограниченную область поля. Уделить внимание какой-то фигуре означает провести определенные анализы и определенные построения в соответствующей части иконы. Действие внимания ни в коем случае не устраняет теоретическую необходимость когнитивной переработки. Наше знание объекта внимания не более непосредственно, чем знание других объектов. В некотором смысле оно даже менее прямое, поскольку в этом случае используются более изощренные и специализированные способы переработки (Neisser, 1967. Р. 88).

Операциям, происходящим на стадии фокального внимания. У.Найссер дает единое название “анализа через синтез”. Сюда входят процессы построения перцептивного образа, различные в разных задачах и ситуациях, но всегда активные. Содержание и функции этих процессов автор поясняет, используя сравнение с палеонтологом, который отыскивает кости ископаемого животного и воссоздает его полный скелет. Применительно к процессу зрительного восприятия анализ может заключаться в выделении углов и линий буквенных стимулов, а синтез – в их соединении в определенный, соответствующий контексту и ожиданиям символ. При слуховом восприятии речи, наряду с выделением различных фонем, происходит активный процесс внутреннего проговаривания, продукты которого сравниваются с проанализированным входом. В том и другом случаях палеонтолог как бы копается в хрупких к быстро разлагающихся продуктах предвнимательной переработки, отсеивая посторонние останки и ненужную породу и подбирая определенные кости (анализ), сооружая из них, а также из вспомогательных и дополнительных материалов, скелет (синтез). Внимание, по сути, и есть указанный активный процесс синтеза перцептивного образа.

У.Найссер утверждал, что его теория легко объясняет большинство данных исследований внимания. Кроме того, в отличие от других моделей, она не сталкивается с трудностями при объяснении житейски известного факта легкого отвлечения внимания от сенсорных входов и его переключения на процессы и продукты умственной деятельности. О своем решении проблемы внимания и отношении к теории фильтра Д.Бродбента У.Найссер говорит следующее:Для него и фактически для большинства последующих теоретиков процессы внимания представляются, по существу, негативными: они что-то отфильтровывают или по меньшей мере ослабляют. Я предпочитаю рассматривать их как позитивные: мы осуществляем активную переработку информации определенной части входа, а не оставшихся частей. Если человек берет один бутерброд из множества других, предложенных ему па подносе, мы обычно не говорим, что он блокировал, отфильтровывал или исключал из поля внимания все другие бутерброды, мы говорим, что он не взял их. Естественно, он знает о выбранном бутерброде гораздо больше, чем о других, потому что ему нужно соответствующим образом сложить и держать руку с бутербродом и т.д. еще до того, как он начнет его есть. Если мы представим себе человека, у которого инстинкт самосохранения преобладает над хорошими манерами, он. видимо, будет слегка придерживать пальцами другие бутерброды и следить за тем. чтобы с ними ничего не случилось как до, так и во время действий с тем бутербродом, который он выбрал. Это соответствовало бы процессу переработки информации в предвнимании: не анализ до фильтра”, а “деятельность за пределами основного потока обработки информации”. При такой формулировке не возникает спора относительно того, имеет ли место селективное внимание на стадии “восприятия” или на стадии “ответа”. Восприятие является таким активным процессом, который невозможно отличить от ответа” (Найссер, 1976. С. 287).

Дополнительно отметим, насколько настойчиво У.Найссер указывает здесь на тесную связь процессов восприятия и целенаправленных моторных действий субъекта, говорит об их взаимообусловленности и даже совпадении. Теоретическое и экспериментальное обоснование этих положений составило основное содержание следующего этапа развития представлений о внимании как аспекте активной переработки информации.

Итак, на раннем этапе своих исследований У.Найссер выступил с критикой моделей селекции, подчеркивая активный, гибкий и конструктивный характер построения перцептивного образа. Он выделяет два вида процессов переработки информации. На первой стадии автоматически разворачиваются процессы пассивной предвнимательной переработки. Функция этих процессов заключается в обнаружении жизненно значимых стимулов. Кроме того, они обеспечивают первичную грубую организацию сенсорного входа. За процессами автоматической переработки следует стадия активного конструирования образа, названная внимательной пли фокальной переработкой. Нерелевантная информация не ослабляется и не блокируется при помощи какого-то специфического механизма, а просто пренебрегается субъектом, поскольку не отвечает текущим действиям, целям и ожиданиям. Позже У.Найссер приступил к разработке новой теории восприятия как процесса непрерывной циклической активности, направленной на сбор информации из окружающей среды. В контексте этой теории он продолжает критику моделей фильтра и ограниченных ресурсов центральной переработки информации. В литературе, посвященной психологии внимания, новая линия исследований У.Найссера получила название подхода умении и навыков. Основные результаты и выводы этих исследований представлены в следующем разделе.

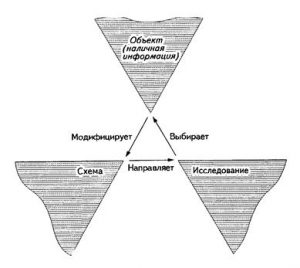

Внимание как перцептивное действиеЦентральным понятием подхода У.Найссера стало представление о схемах или внутренних когнитивных структурах, участвующих в переработке входной стимуляции, предвосхищении и поиске необходимой информации в окружающей среде. У.Найссер пишет: По моему мнению, важнейшими для зрения когнитивными структурами являются предвосхищающие схемы, подготавливающие индивида к принятию информации строго определенного, а не любого вида и, таким образом, управляющие зрительной активностью. Поскольку мы способны видеть только то, что умеем находить глазами, именно эти схемы (вместе с доступной в данный момент информацией) определяют, что будет воспринято. Восприятие, действительно, – конструктивный процесс, однако конструируется отнюдь не умственный образ, возникающий в сознании, где им восхищается некий внутренний человек. В каждый момент воспринимающим конструируются предвосхищения некоторой информации. делающие возможным для него принятие ее. когда она оказывается доступной. Чтобы сделать эту информацию доступной, ему часто приходится активно исследовать оптический поток, двигая глазами, головой или всем телом. Эта исследовательская активность направляется все теми же предвосхищающими схемами, представляющими собой своего рода планы для перцептивных действий, также как и готовность к выделению оптических структур некоторых видов. Результат обследования окружения — выделенная информация — модифицирует исходную схему. Будучи таким образом модифицированной, она направляет дальнейшее обследование и оказывается готовой для дополнительной информации (Найссер. 1981. С. 42).

Описанный процесс автор называет перцептивным циклом и представляет его в виде модели, показанной на рис.1.

Рис. 1. Перцептивный цикл (Найссер, 1981. Рис.2. С. 43)

Отбор и селективное использование информации обусловлены не существованием каких-то пределов внутри схемы, а назначением и спецификой ее структуры, сложившейся по ходу научения или в процессе неоднократного выполнения определенного круга задач. Отсюда следует, что никаких особых механизмов селекции не существует вообще, а трудности одновременного выполнения двух деятельностей могут быть, при условии отсутствия периферической интерференции, преодолены путем упражнения.

С целью эмпирической проверки основных положений этой гипотезы был проведен ряд экспериментов по методике селективного смотрения, аналогичной бинауральному прослушиванию, в которых предъявляли два движущихся изображения, наложенных друг на друга (Найссер, 1981; Neisser, Becklen. 1975; Neisser, 1979). У.

Найссер подчеркивает необычность этой ситуации. Действительно, ни в видовом, ни в индивидуальном опыте животных и человека зрительная задача такого типа никогда не встречается и, следовательно, специальный механизм фильтрации релевантной стимуляции для такого условия не мог быть создан в процессе эволюции или индивидуального научения. Если теория фильтра верна, то зрительное восприятие одного из этих изображений оказались бы невозможным или крайне затруднительным.

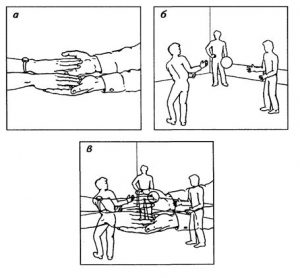

В первой серии опытов на один и тот же экран подавали видеозаписи двух игр — в мяч и “в ладошки” (см. рис. 2). Испытуемого просили отслеживать и фиксировать нажатием на кнопку события одной игры (броски мяча или хлопки ладоней), происходящие в темпе около 40 событий в мин. Основной результат заключался в том, что все испытуемые сразу, легко и без ошибок решали эту задачу.

Затем проверялось предположение о возможности периферической селекции благодаря движениям глаз наблюдателя. Не исключено, что испытуемый, воспринимая фрагмент релевантной игры посредством фовеального зрения, автоматически отсеивает большую часть нерелевантной стимуляции, попадающей па периферию сетчатки. Поскольку в опытах первой серии испытуемый свободно перемещал взор по всему изображению, предположение о селекции такого рода выглядело правдоподобным. В опытах второй серии испытуемым запрещали двигать глазами: они должны были. отслеживая одну из игр, постоянно фиксировать метку в центре экрана. Неестественность, отличие лабораторной ситуации от обычных условий зрительного восприятия в этих опытах были тем самым намеренно усилены. Но оказалось, что даже в этих условиях испытуемые успешно справляются с задачей.

Рис. 2. Эксперимент на избирательное смотрение с наложением (в) видеозаписи игры в ладошки (а) и бросков мяча (б) (Neisser, Becklen, 1975; Найссер, 1981. Рис.3. С. 104)

По мнению У. Найссера, результаты экспериментов с наложением изображений говорят о том, что селекция релевантной зрительной информации происходит независимо от гипотетических механизмов фильтрации. Избирательность – один из аспектов восприятия, обеспечиваемый предвосхищением необходимой информации и непрерывной настройкой перцептивной схемы, обслуживающей решение данной задачи. Главным условием селективной настройки схемы в вышеописанных опытах, вероятно, является восприятие информации о движении как наиболее специфицирующей ход и события релевантной игры. Это предположение проверили в эксперименте с варьированием сходства наложенных изображений. В обоих видеосюжетах три игрока быстро двигались по комнате и перебрасывали друг другу мяч с частотой около 30 раз в мин. Видеозаписи при одном условии снимались в полностью идентичных ситуациях (одни и те же, одинаково одетые люди, в том же помещении, с тем же мячом), а при другом — вводилось специальное отличие: футболки игроков на первой видеозаписи были темные, а на второй — светлые. Отслеживая начинавшуюся чуть раньше релевантную игру, испытуемый нажимал на кнопку в ответ па каждый бросок мяча в этой игре. Показатель продуктивности решения задачи составил для условия “полной идентичности” 0.67, а для условия “различия в одежде” – 0.87. В контрольных опытах, когда показывали только одну игру, он был равен 0.96.

У.Найссер интерпретирует эти данные как подтверждающие гипотезу о решающей роли предвосхищения кинетической информации в селекции релевантной игры. События другой игры не замечаются вообще. В то же время он не исключает того, что некоторые нерелевантные стимулы могут запустить процесс своего восприятия и, как следствие будут осознаваться испытуемым. Сюда относится, прежде всего стимуляция, вызывающая ориентировочные ответы (громкий звук, вспышка и т.п.). Такие механизмы могут быть врождены или сформированы в процессе длительной практики. Примером последнего случая является факт восприятия собственного имени, предъявленного по нерелевантному каналу в ситуациях дихотического прослушивания и селективного чтения. На данном этапе исследований У.Найссер приступает к частичному пересмотру ранних представлений об операциях такого рода, как процессах предвнимательной переработки стимульной информации, вероятно, потому что сам термин “предвнимание” теперь, в свете концепции перцептивного цикла, выглядит неудачным, поскольку наводит на мысль о существовании, во-первых, последовательных стадий переработки и, во-вторых, самого процесса внимания. Понятно, что и то, и другое теперь оказывается для У. Найссера совершенно неприемлемым. Кроме того, новые исследования показали, что автоматическая переработка может быть не только примитивной и грубой, как утверждалось раньше применительно ко всем видам предвнимательных процессов, но и чрезвычайно сложной и тонкой.

Большинство автоматических операций, относимых ранее к классу предвнимательных процессов бдительности, У.Найссер объясняет работой простых, автономных и врожденных схем, служащих для запуска новых циклов перцептивной деятельности. Их следует отличать от операций, обеспечиваемых функционированием сложных, иерархически организованных схем, сформированных в процессе построения умений и навыков. Автоматические системы того и другого вида могут лежать за пределами основного потока деятельности, но используются и контролируются субъектом в разной степени. В связи с этим У.Найссер заявляет о принципиальной возможности одновременного восприятия нерелевантного и релевантного сообщения в любой ситуации и для любых видов стимуляции при условии специально организованной, продолжительной практики.

В пользу этого предположения говорили данные дополнительной серии, проведенной по той же методике селективного смотрения. В середине проб опытов с наложением видеозаписей игр, на том же экране неожиданно для испытуемых появлялась и проходила среди игроков, но той же комнате девушка с раскрытым зонтиком. Наивные испытуемые (случайные посетители лаборатории) практически никогда не замечали это странное событие, тогда как в группе опытных наблюдателей, которые не раз участвовали в подобных экспериментах, девушку заметила почти половина.

В экспериментах этого цикла особое место занимают исследования, проведенные на детях различного возраста. Известный факт отвлекаемости детей другие теории внимания объясняют несовершенством механизмов фильтрации. Поскольку в концепции перцептивного цикла существование таких механизмов отрицается, У.Найссер дает этому явлению иное объяснение, предполагая, что отвлекаемость детей — следствие слабой мотивации, а не дефекта средств решения перцептивной задачи. Действительно, нередко можно видеть детей, полностью погруженных в игровую деятельность в течение длительного времени. В лаборатории У.Найссера были получены данные, говорящие о том, что даже четырехмесячные младенцы могут отслеживать один из наложенных фильмов.

Итак, избирательность восприятия обусловлена не формированием специальных механизмов внимания, а развитием схем умений и навыков, служащих для лучшего и более широкого сбора наличной и доступной информации. У.Найссер отвергает идеи существования пределов переработки в центральной системе и каких-либо устройств, предотвращающих ее перегрузку. Факты интерференции одновременного выполнения двух задач он объясняет структурными ограничениями на входе и выходе системы переработки, а также трудностью координации независимых центральных потоков информации и соответствующих действий. Если вероятность периферической структурной интерференции сведена к минимуму. то неудачи одновременного выполнения двух деятельностей можно объяснить отсутствием единых или координированных когнитивных схем. Упорная и длительная тренировка совместного решения таких задач может, по мнению У.Найссера, привести к полному устранению интерференции.

Возможность формирования такого умения исследовалась и специальной работе, проведенной по классической методике изучения распределения внимания (Speike et al., 1976). В эксперименте участвовали два испытуемых, студенты-биологи Диана и Джон. Исследование продолжалось 17 недель, по 5 часов в неделю, 1 час в день. Испытуемые тренировались в одновременном выполнении двух задач: чтения про себя фрагментов художественной прозы, объемом до 7 тысяч слов и письме под диктовку отдельных, несвязных слов. В письме под диктовку каждое последующее слово подавалось сразу после записи предыдущего. Испытуемый записывал их в столбик на листе бумаги немедленно и не глядя. Обе задачи надо было выполнять как можно быстрее и в то же время качественно, то есть читать текст с полным пониманием и правильно записывать слова. Скорость чтения и диктовки регистрировались. В контрольных, опытах и части проб основных серий дополнительно проверялась продуктивность решения той и другой задачи, как при раздельном, так и при совместном выполнении. Для задачи чтения периодически тестировали понимание прочитанного: после некоторых проб испытуемый давал подробный письменный отчет о содержании данного текста, а затем отвечал на вопросы относительно эпизодов, выпавших из отчета. Он не знал заранее, в какой из проб потребуют отчет. В пробах с проверкой решения задачи письма под диктовку испытуемого прерывали на сороковом слове и тестировали узнавание 20 слов, случайно отобранных из только что продиктованного набора, смешав их с 20 словами, ранее не встречавшимися в эксперименте.

В опытах предварительной серии получены следующие показатели продуктивности раздельного выполнения задач. Средняя скорость чтения Джона составила 483 слова в мин, а Дианы – 351 слово в мин, а показатели понимания прочитанного материала – 73% и 90% соответственно. Джон опознал правильно 87.5% и ошибочно – 2.5% слов, продиктованных в пробах с последующим тестом на узнавание, а Диана – соответственно – 77.5% и 5%.

В первых пробах основной серии, когда испытуемые приступили к одновременному выполнению заданий, обе деятельности ухудшились: скорость чтения резко упала и нарушился почерк. Но уже к концу четвертой недели эти показатели постепенно восстановились почти до уровня раздельного выполнения. Результаты проверки понимания текстов на этом этапе оказались даже несколько выше, чем в начале исследования (при условии раздельного выполнения задач): у Джона – 86.3%, а у Дианы – 99.2%. По тестам узнавания продиктованных слов результаты были несколько хуже: у Джона — 70% правильных опознаний и 12% ошибочных, а у Дианы – 76% и 33%, соответственно. Осознание диктуемых слов по ходу практики как будто уменьшилось, возможно, вследствие автоматизации. В связи с этим была поставлена задача исследования степени осознания и понимания диктуемых слов, которая решалась в специальных сериях опытов.

В середину диктуемого набора из 80—100 слов включался блок из 20 слов, объединенных по одному из 4 признаков: смыслу, категории, синтаксису или рифме. Этот блок мог представлять собой несколько осмысленных предложений; слова могли принадлежать к одному и тому же классу (обозначали предметы мебели, средства передвижения или виды жилья); все слова блока могли быть существительными, глаголами или прилагательными; и, наконец, слова включенного блока могли рифмоваться между собой. Испытуемые не знали, что какие-то слова продиктованного набора образуют связанные структуры. После каждой пробы просили сообщить все, 410 можно вспомнить о диктуемых словах в целом и по отдельности.

Из нескольких тысяч слов, продиктованных в этой серии, испытуемые воспроизвели только 35. Анализ показал, что большая часть этих слов воспроизводилась не случайно. Так. Диана вспомнила слово диаметр, сообщив, что в момент диктовки данного слова она подумала о его сходстве со своим именем. Джон заметил и вспомнил слова, связанные с его текущими заботами о финансах и пропитании. Некоторые из воспроизведенных слов оказались фонетически или семантически родственными параллельным словам читаемого текста. Например, Джон вспомнил слово отвращение, продиктованное в момент чтения слова обращение, и слово вселенский при чтении истории о священнике. Испытуемые ни разу не сообщили о принадлежности блоковых слов семантической или синтаксической категории и не заметили ряды слов, составляющие предложения. Только один раз оба испытуемых, независимо от содержания читаемого текста, воспроизвели словосочетание грязная вода из предложения собаки пьют грязную воду. По окончании данной серии испытуемым показали 15 продиктованных ранее списков, составленных по признакам смысла, категории и синтаксиса, и попросили вспомнить что-либо относительно этих рядов. Они не могли сказать ничего и с трудом верили, что действительно писали последовательности типа тележка, коньки, грузовик, лошадь, самолет, трактор, автомобиль, велосипед, такси, катер, вертолет, прицеп, метро, танк, ноги, коляска, корабль, мотоцикл, вагон, не замечая при этом соответствующей категории (здесь средства передвижения). Совершенно иные результаты дали пробы с рифмами. Диана и Джон сообщали о них всегда, уже начиная с первых проб.

С позиций теорий селекции и умственного усилия эти результаты не выглядят удивительными. Можно думать, что в данном случае внимание было направлено только на одну деятельность – чтение рассказа, а вторая деятельность настолько автоматизировалась, что не требовала внимания. Письмо под диктовку обеспечивалось поверхностной переработкой информации, выполнялось легко, с минимальной затратой умственного усилия. У. Найссер и сотрудники с таким объяснением согласиться не могли. Неудача испытуемых в опознании слов и их связей еще не говорит о невозможности глубокой и сложной переработки этих слов вследствие ограниченности ресурсов. У. Найссер предположил, что если соответствующая задача будет поставлена, то Диана и Джон в конце концов смогут се решать без ущерба для чтения и понимания рассказов.

С целью проверки этого предположения была проведена специальная серия. В общий набор диктуемых слов (более 200) в случайном порядке и в разных местах оставляли 5 блоков по 10 слов каждый, объединенных но тем же признакам, что и ранее (смыслу, категории, синтаксису и рифме). От испытуемых по-прежнему требовали читать про себя с максимальной скоростью и полным пониманием текст и точно записывать диктуемые слова. Дополнительно их просили прервать эксперимент, как только они заметят какую-либо упорядоченность в списке диктуемых слов, и сообщить о типе обнаруженной связи.

В начале серии скорость чтения упала у обоих испытуемых, при этом понимание текста у Джона ухудшилось, а у Дианы осталось на прежнем уровне. Но уже через несколько проб эти показатели восстановились. При этом, решая задачу записи под диктовку, Джон сообщил о наличии осмысленных предложений в 41 случае из 55, а Диана — в 42 из 69- Синтаксические группы они обнаруживали примерно в половине случаев, а группы рифмованных слов — всегда. В субъективных отчетах оба отмечали, что при записи слов понимали их значение.

На завершающем этапе данной серии перед испытуемыми была поставлена задача более сложная. В ответ на определенные слова диктуемого списка их просили записывать не само это слово, а ту категорию, к которой оно относится. В случайно выбранных местам набора диктовали слова категорий “мебель” или “животные”. Перед каждой пробой называли одну из этих категорий и требовали, когда испытуемый услышит соответствующее слово, записать именно ее. Например, услышав слово кровать, он тут же должен был записать мебель. После каждой пробы следовал тест на понимание рассказа или тест на узнавание слов. Уже в первых пробах испытуемые успешно категоризовали нужные слова, но скорость чтения и понимание рассказов снизились. Спустя шесть недель усиленной практики они достигли исходного уровня, как по скорости чтения, так и в понимании текстов. Все-таки заметим, что узнавание слов в этих опытах было несколько хуже, чем в пробах без категоризации.

Подводя итоги, У. Найссер пишет: “Их результаты нельзя объяснить с помощью традиционных теорий внимания. Представляется несомненным, что количество информации, воспринимаемой из одного источника, в то время как внимание направлено на другой, не лимитируется каким-либо фиксированным механизмом, и поэтому ни одна конкретная гипотеза в отношении таких механизмов не может быть корректной. Вместо этого можно утверждать, что результаты зависят от навыка наблюдателя. Тренированные испытуемые могут делать то, что кажется одинаково невозможным как новичкам, так и теоретикам” (Найссер, 1981, с. 109-110, курсив автора).

Эксперименты, проведенные группой У. Найссера, вызвали критику методического характера (напр., Lucas, Bub, 1981). Тем не менее, основные результаты исследования избирательного смотрения наносят серьезный удар по теориям селективного внимания, а итоги тренировки одновременного выполнения двух деятельностей подрывают доверие к теориям ограниченных ресурсов. В целом же линия У. Найссера выступает в современной когнитивной психологии как наиболее последовательная в отрицании специфики и самостоятельного статуса внимания. Впрочем, как отмечают некоторые авторы, окончательное решение проблемы внимания на почве чисто эмпирической не может быть получено. Высказывания в этом духе встречаются и у самого У. Найссера, например: “Всамомделе, можно ли вообще с помощью эксперимента показать правильность понимания внимания как активного процесса или как пассивного. По-видимому, мы можем лишь убедиться, какое из них больше соответствует представлению о человеческой природе в целом” (Найсер, 1976,с. 287). Работы У. Найссера оказали сильное влияние на теоретическую психологию, расширив современный контекст постановки и разработки проблемы внимания. Особое обсуждение и, как мы увидим далее, развитие получила критика У. Найссера, направленная на представления о пределах когнитивной переработки.