Наряду с аспектом избирательности переживание процесса внимания включает в себя аспект интенсивности. Выбрав какое-то направление деятельности или объект внимания, мы можем быть заняты этой деятельностью или быть внимательными к данному объекту в различной степени. Иллюстрацию аспекта интенсивности внимания можно дать на том же примере вечеринки с коктейлем, который использовался при обсуждении аспекта селекции. Представим себе человека, который пришел в гости первым. В комнате пока никого нет, и для светской беседы с хозяйкой ему не придется прикладывать каких-либо усилий. Умственное усилие понадобится в том случае, если гость иностранец и слабо владеет родным языком собеседницы. Еще большее усилие иностранцу потребуется позже, когда соберутся все приглашенные и наша пара будет окружена множеством других разговаривающих людей, в том числе соотечественников. Если же этот гость будет слушать хозяйку и одновременно попытается прислушиваться к тому. что говорят соседи, то его умственное усилие может увеличиться до крайней степени. Углубление в деятельность, иногда доходящее до уровня полной поглощенности ею, отстранение от внешних и внутренних помех, попытки схватить вниманием несколько объектов или действовать сразу в нескольких направлениях сопровождается особым чувством активности, эмоциональная окраска которого может быть как положительной, так и отрицательной (интерес и даже наслаждение или, напротив, тягостное и даже мучительное напряжение). Это переживание может быть большим или меньшим, приятным или неприятным, но так или иначе, оно свидетельствует о какой-то работе, дополнительной к основному потоку желанной или вынужденной деятельности. Внимание в этом смысле хорошо описывает метафора умственной или психической энергии, расходуемой нами в различной степени. Одни задачи требуют значительного внимания или умственной энергии, другие же решаются легко, без усилия и не требуют ее затрат.

Наблюдение и субъективный опыт говорят также о том, что общий объем усилий внимания, которым мы располагаем и распоряжаемся по собственному усмотрению, ограничен. Мы можем увеличивать свое внимание лишь до определенного предела. Особенно ярко эта ограниченность внимания проявляется в ситуациях одновременного выполнения двух и более действий. Если внимания требуют две задачи, то одновременно они решаются хуже, чем по отдельности. Поэтому внимание представляет собой как бы личный, имеющийся у каждого человека определенный капитал, который следует расходовать бережно и эффективно. Еще один факт житейской психологии заключается в том, что сумма усилий, затрачиваемых на выполнение какой-то новой и сложной деятельности, уменьшается по ходу практики или тренировки практически до нуля.

Указанные особенности субъективного опыта и поведения человека выступили на первый план в исследованиях деятельности операторов сложных технических систем. Контроль и управление такими системами предъявляют жесткие требования уже не к исполнительным моторным звеньям и механизмам сенсорной периферии, а к операциям внутренней, центральной переработки информации. Если возможности переработки ограничены, то завышенные требования могут привести к ошибочным действиям, а значит, к авариям и даже катастрофам. Столь же негативные последствия может иметь и недогрузка оператора. Скучающий человек легко отвлекается от выполнения своих обязанностей и даже засыпает. Проектировщики систем управления транспортными средствами, энергетическими комплексами, производственными технологическими линиями и боевой техникой вынуждены поэтому обращаться к психологам с вопросом: “Насколько будет занят оператор данной технической системы и как эта занятость скажется на работе системы в целом?”. Поиски ответа на этот вопрос оформились в особое направление инженерной психологии, получившее название исследований умственной нагрузки оператора. Проблемы измерения нагрузки, изучения факторов, ее определяющих, и анализа се динамики но ходу деятельности не могли быть решены без соответствующих теоретических моделей переработки информации вообще и внимания в особенности. Столь сильный и настоятельный запрос со стороны практики подтолкнул к специальному, более глубокому теоретическому обсуждению и экспериментальному исследованию возможностей человеческой системы переработки информации или, на языке когнитивной психологии, ее мощности (capacity). Если в моделях селекции главную роль играли представления о структуре и процессах этой системы, то здесь принципиальное значение придают представлениям об энергетическом обеспечении ее работы. На смену и в дополнение метафоре бутылочного горлышка как узкого места структуры переработки информации пришла метафора ресурсов переработки. Понятие ресурсов и первая модель их распределения были представлены работавшим в Израиле, Англии и позже в США психологом Дэниелом Канеманом в виде теории внимания как умственного усилия.

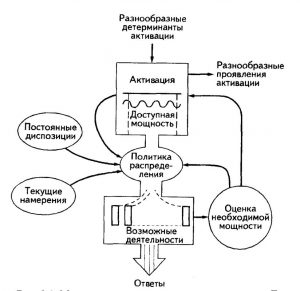

Внимание как умственное усилиеВ предисловии к своей, вышедшей в 1973 г., монографии Д.Канеман вспоминает о давней и кратковременной стажировке под руководством Д. Рапапорта. Работая в качестве его помощника, он познакомился с психоаналитическим взглядом на внимание как энергию. “Много лет спустя, – пишет Д.Канеман, — уже будучи, надеюсь, строгим исследователем, я с удивлением обнаружил, что мое понимание внимания основано на стойком впечатлении от этой встречи” ( Kahneman, 1973. С. X). Вместе с тем он отдает должное исследованиям селективного внимания, ссылаясь при этом па Д.Бродбента, Э.Трейсман и У.Найссера. Свою концепцию внимания как усилия он задумывал и оценивал как дополнение, а не альтернативу теориям фильтра. Структуры раннего сенсорного анализа стимуляции в усилии не нуждаются. Например, детекторы линий и углов могут быть активированы только сенсорными входами. Работа последующих структур перцептивной переработки уже требует определенного притока усилия. Источник усилия един для всех структур и ограничен. Последнее означает, что суммарный запрос к вниманию со стороны ряда одновременно действующих структур может быть удовлетворен полностью лишь в определенных пределах. Негативные эффекты (ближайшие и отдаленные) могут иметь как недостаточное, так и избыточное потребление мощности внимания. Следовательно, к системе переработки информации должен быть подключен какой-то механизм, функция которого заключается в целесообразном, эффективном и экономном использовании ограниченных ресурсов умственного усилия. Основные идеи механизма оптимального распределения усилия по различным компонентам и стадиям переработки информации Д. Канеман представил в виде модели, показанной на рис. 1.

Рис. 1. Модель распределения умственного усилия Д.Канемана (Kahneman, 1973. Р. 10. Fig. 1-2)

Описание модели распределения умственного усилия лучше начинать с блока возможных деятельностей, представленного в нижней части рисунка. Здесь столбиками изображены структуры, каждая из которых имеет вход внимания (пунктирные линии). Информационные входы и связи между отдельными структурами в данной модели не рассматриваются и потому на рисунке не показаны. В блоке возможных деятельностей не представлены также те компоненты системы, для запуска и работы которых достаточно информационного или стимульного входа. Любая из показанных структур может действовать лишь при условии притока внимания. Оптимальная и безошибочная работа той или иной структуры предполагает определенное количество внимания. При недостаточном вкладе усилия результаты деятельности на выходе (широкая стрелка “Ответы”) всей системы ухудшаются.

Внимание или умственное усилие, необходимое для эффективной работы данной структуры, определяется ее организацией. Пояснить это можно, сравнив структуры переработки информации с бытовыми электроприборами. Каждый прибор рассчитан на какую-то мощность, то есть на потребление определенного количества электроэнергии в единицу времени. Это количество определяется назначением и конструкцией прибора. Например, для утюга – длиной спирали, металлом, из которого она сделана, толщиной стенок, площадью его рабочей поверхности и т.д. Мы втыкаем вилку в розетку, и утюг нагревается до температуры, необходимой для глажения белья. Заметим, что потребление необходимой энергии не контролируется пользователем и происходит автоматически. То же можно сказать о более сложных приборах – типа радиоприемника или телевизора, а применительно к модели Д. Канемана — о структурах переработки информации. Человеку достаточно захотеть, поставить определенную цель, приступить к действию (в данной аналогии — включить прибор), и необходимое усилие будет приложено.

Разные структуры потребляют различное количество внимания. Кроме того, потребление каждой из них от момента к моменту меняется. Текущая оценка суммарного запроса одновременно работающих структур производится блоком, названным “Оценка необходимой мощности”. Автор подчеркивает, что действительный расход внимания определяется не сознательным намерением, а трудностью задачи или сложностью механизмов ее решения. Д. Канеман предлагает перемножить а уме 83 на 27, а затем. представив, что от результата зависит жизнь, удержать в памяти 7, 2, 5 и 9 в течение 10 с. Проведя ; этот опыт на себе, можно почувствовать, что лаже “под угрозой смерти” человек, удерживая 4 цифры, не прикладывает усилия больше, чем при спокойном перемножении двузначных чисел. Итак, действительный расход усилия, который в данном примере коррелирует с его субъективным переживанием, определяется трудностью самой задачи, а не произволом субъекта.

Обратимся к блоку, показанному в верхней части рисунка. Д.Канеман считает, что внимание тесно связано с обшей активацией (arousal). Изменение активации в определенном диапазоне сопровождается соответствующим изменением уровня доступной мощности или усилия. Взаимосвязь внимания и активация показана внутри блока волнистой линией. Общее количество усилия, потенциально доступного для системы переработки информации, ограничено. Графически это ограничение изображено горизонтальной сплошной линией, разделяющей области физиологической активации и доступной мощности. Данные многочисленных исследований говорят о том, что уровень активации зависит от ряда факторов: эмоционального состояния человека (тревожности, страха, гнева), интенсивности стимуляции, моторной напряженности, сексуального возбуждения, приема наркотиков и др. На схеме эта зависимость показана вертикальной стрелкой, идущей сверху к блоку активации. Эти влияния, внешние по отношению к системе в целом, при нормальных условиях деятельности играют второстепенную роль. Главной детерминантой изменения активации и уровней доступной и потребляемой мощности является запрос с блока оценки необходимой мощности. Центральным, как по своему значению, так и по месту в схеме является блок политики распределения. Функции этого механизма заключаются в отборе структур деятельности, к которым направляется умственное усилие, и его дозировании. Работа блока зависит от четырех факторов. Политика распределения регулируется постоянными диспозициями (первый фактор) субъекта по связи (показана стрелкой), отражающей закономерности непроизвольного внимания. Например, усилие обязательно распределяется к структурам восприятия внезапных, движущихся стимулов и собственного имени. Второй фактор (текущие намерения субъекта) определяет произвольное обращение внимания (показано стрелкой). Так, при инструкции слушать голос, идущий справа, или в случае просьбы посмотреть на рыжего мужчину, усилие будет распределено на структуры, служащие для достижения именно этих целей. Правила политики распределения, соответствующие первому и второму факторам, показаны на схеме двумя овалами в левой части рисунка.

Третий фактор политики распределения — влияние блока оценки требований необходимой мощности (требований задачи), показанного справа внизу рисунка. Согласно этому правилу, снабжение усилием одной из двух одновременно выполняемых деятельностей может быть прекращено, если суммарный запрос превышает предел доступной мощности. Например, даже опытный водитель, выезжая на оживленный перекресток, перестанет слушать своего пассажира. Последней детерминантой политики распределения является уровень физиологической активации. Это влияние на схеме изображено стрелкой, идущей сверху вниз с блока активации.

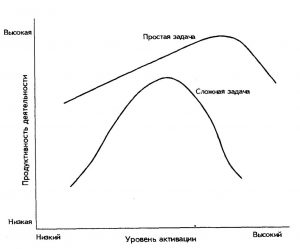

Эффекты активации Д.Канеман обсуждает особо, привлекая эмпирический материал, обобщением которого выступает известный закон Йеркса – Додсона (см. напр., Фресс, 1975). Закон Йеркса-Додсона представляет собой эмпирически установленную и неоднократно подтвержденную на материале разных задач, решаемых испытуемыми (людьми и животными) зависимость продуктивности деятельности от уровня активации. Схематически он показан на рис. 2, где приведены два графика в координатах продуктивности деятельности (вертикальная ось) и активации (горизонтальная ось). Нижняя кривая построена для сложной или трудной задачи, а верхняя – для задачи простой или легкой.

Рис. 2. Закон Йеркса – Додсона (Kahneman, 1973. Р. 34. Fig. 3-2)

Как видно из рисунка, для той и другой задачи существует свой оптимальный уровень активации, при котором продуктивность максимальна, причем оптимальное значение активации для простой задачи лежит правее, то есть больше, чем для задачи сложной. Закон Йеркса-Додсона позволяет предсказать и оценить влияние продолжительного шума, бессоницы, знания о результатах деятельности, типологических особенностей испытуемых (экстраверты — интроверты) на продуктивность решения задач разной трудности. Так, сильный фоновый шум, приводящий к увеличению уровня активации, может в случае сложной задачи ухудшить деятельность, а легкой — улучшить. Увеличение активации выше оптимума трудной задачи приближает к оптимуму легкой задачи. Ухудшение деятельности обычно наблюдается и при снижении активации вследствие, например, лишения сна или утомления. При уменьшении активации ниже оптимального уровня происходит, как видно из графиков, падение качества деятельности, особенно резкое для трудной задачи. При помощи закона Йеркса—Додсона интерпретируют результаты совместного действия вышеуказанных факторов. Так, на материале сложных задач показано, что сильный шум отчасти компенсирует ухудшение деятельности, вызванное бессонницей.